Hacquet, pioniere dell'alpinismo

Attraversò le Dolomiti e dei bellunesi disse: «Strani nel comportamento»

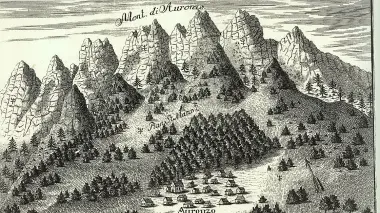

Una illustrazione di Auronzo

A Belsazar Hacquet, uno dei pionieri dell'alpinismo, Nuovi Sentieri (con Cai Gorizia e Fondazione Angelini) dedica una interessante monografia, scritta da Melania Lunazzi ("Belsazar Hacquet. Dal Tricorno alle Dolomiti", 234 pagine, 28 euro). Scienziato ed esploratore, Hacquet fu geologo, medico, botanico, esperto di miniere, cartografo, veterinario ed altro ancora. Percorse a piedi le montagne di mezza Europa, dai Carpazi alla Carinzia, dalle Alpi Giulie al Tirolo, dalla Svizzera alla Baviera alle Dolomiti. Ma soprattutto fu uno di quegli illuminati scienziati a cavallo tra Settecento e Ottocento (nato nel 1740 in Francia, morì a Vienna nel 1815) che indagarono l'origine della terra e delle montagne in cerca di una spiegazione scientifica respingendo quella, tradizionale ed irrazionale, del Diluvio Universale, in auge fino alla prima metà del Settecento. Ad Hacquet, che per primo pensò di salire il Grossglockner (suggerì istruzioni pratiche) e il Tricorno (dopo un primo tentativo, fu anticipato in vetta da un suo allievo), si devono resoconti scientifici che sono anche descrizioni di viaggio. Suggestive quelle delle Dolomiti (contenute nelle "Alpi Carniche", 1785), corredate da disegni e carte. Hacquet entra in Cadore per Sappada e dopo aver superato Campolongo, Santo Stefano e Candide, passa per Auronzo (dove si dilunga nella descrizione delle miniere di zinco), poi per Misurina scende a Cortina ("Un villaggio di poche case chiamato comunemente e impropriamente Ampezzo"), va ad Andraz, descrive la Marmolada, tocca Caprile, Rocca Pietore, Colle Santa Lucia, segue il Cordevole, è il primo a disegnare il lago di Alleghe nato da appena 9 anni, descrive la frana del Piz, infine si ferma ad Agordo dove in pagine memorabili si dilunga sulle miniere della Val Imperina, riportando in dettaglio metodi di lavorazione e qualità dei minerali. Infine esce dal Bellunese per il San Pellegrino. Sono pagine affascinanti, dettate da un interesse prevalentemente geologico ma non solo. E' fortemente interessato alla mineralogia (visse 21 anni come medico a Idra, cittadina mineraria della Carniola) ma anche alla botanica, e non tralascia le annotazioni etnografiche, descrivendo usi e costumi dei territori attraversati. E' stato definito il "de Saussure delle Alpi Orientali", ed in alcuni aspetti ne anticipa le scoperte. Piccolo di statura, a differenza di de Saussure che era ben fornito di soldi e portatori, viaggia da solo, potendo contare solo sulle proprie forze e sulla propria curiosità. Attraversa le montagne a piedi, "con nient'altro che un piccolo cavallo di montagna" cioè un mulo, portando con sé pochi vestiti e gli strumenti: un barometro, i ramponi, il martello da geologo, uno scalpello. Parla con la gente del posto, scruta le pietre e i fossili, ricava tesi ardite per l'epoca, fedele al metodo scientifico dell'osservazione diretta sul campo. Perlustra le montagne cercando il segreto della loro origine che all'epoca divideva plutonisti da nettunisti, i primi attribuendo l'orogenesi all'azione del fuoco sotterraneo, i secondi alla sedimentazione marina. Forse le montagne si erano formate dagli accumuli di terra spinti dalla forza del mare primigenio? Forse i diversi strati leggibili sulle rocce riportavano all'addossarsi di una montagna sull'altra, finendo le inferiori triturate dalle superiori? Il secolo dei lumi cercava risposte lontane dalla religione e dalla superstizione, ma per trovarle occorreva salire avventurosamente e con fatica sulle cime, analizzare le pietre, raccogliere con scrupolo i dati oggettivi sul posto. Così Hacquet esponeva il suo metodo: "Io affermo solo ciò che ho visto, studiato con sufficiente riflessione e osservato con attenzione". Oltre ad una accurata trattazione della biografia, dei viaggi, delle scoperte di Hacquet, il libro offre anche un'antologia dei resoconti di viaggio, tra i quali quello sulle Dolomiti friulane e cadorine. L'occhio dello scienziato è sempre aperto alla curiosità, pronto a farsi stupire. Le montagne di Auronzo, da lontano, gli sembrano innevate, "solo avvicinandomi mi resi conto meravigliato che la montagna era ricoperta da polvere che si era formata dalla disgregazione della pietra calcarea: non avevo mai visto niente di simile". La Marmolada ("Marmolata Vedretta") è una "muraglia cinese", segnata da rocce turrite che spuntano dalla cima del ghiacciaio. Ad Alleghe riporta la storia della frana, dei paesi sommersi e del lago con molti dettagli, e naturalmente analizza campioni della roccia del Piz. Ma non si limita solo a questo, descrive i paesaggi, disegna i monti, si sofferma su annotazioni politiche, accenna agli strani costumi della gente con propensione per la cronaca e per l'introspezione psicologica. Trova che la politica di Venezia è degna degli Ottomani: "tiene i nobili della terraferma continuamente sotto processo per evitare che possano accumulare grandi ricchezze e quindi ribellarsi all'oppressione". Oppure parla degli abitanti. I friulani, "se si adagiano, come succede spesso ai giovani che studiano, diventano così indolenti che senza incitamenti non vogliono imparare niente di nuovo". I carnieli sono "laboriosi, onesti e fedeli" ma le donne sono "di carattere chiuso, senza dubbio anche per la misera vita e la poca avvenenza: gli zoccoli di legno deformano loro i piedi, il duro lavoro deturpa loro le mani". I cadorini sono "buoni e pacifici" ma "ingenui e superbi". E i bellunesi? "Sono in genere chiusi e il sesso femminile è poco interessato all'amore. Per conquistare una ragazza, un corteggiatore usa mezzi inusuali rispetto ad altre parti del mondo. Un trattamento rozzo, che spesso si tramuta in botte, è il mezzo migliore per conquistare la benamata ed essere amato da lei". Chiosa Hacquet: "Che strano modo di comportarsi!".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Riproduzione riservata © Corriere delle Alpi

Leggi anche

Video