Longarone si risvegliò senza vita né storia: la lezione del Vajont si trova negli atti processuali

Laddove essi vedono il progresso non c’è che un cumulo di macerie. Quando un pugile incassa un montante o un diretto che lo mette al tappeto non desidera parlare o scrivere. Prima deve tornare in sé, rendersi conto della botta che ha preso, cercare di capire come sia accaduto, guarire dalle ferite e ritrovare un equilibrio. Chi sta comodamente seduto intorno al quadrato, dopo il ko, invece, chiacchiera, esibisce le sue competenze pugilistiche, analizza nel dettaglio ogni aspetto del combattimento. Evitando accuratamente di salire su un ring.

Una catastrofe è come un knock out subito da una comunità dal quale stenta sempre a riprendersi. Con l’aggravante che il pugno che la stende giunge inaspettato, come un ladro che ti entra in casa nella notte.

Quando degli uomini, la cui grandezza era indirettamente proporzionale all’altezza della diga che costruirono, trasformarono Longarone in un deserto privo di vita avevo nove anni. Nella gerarchia dei miei ricordi d’infanzia il Vajont sta al primo posto per impatto emotivo, seguito dall’eclisse di sole del 15 febbraio 1961. Vidi quei morti e li ho rivisti spesso dopo. Camminando leggero tra i vicoli di Erto, attraversando Casso, salendo sul Toc, sul Salta, sulla Cima dell’Albero. Sono presenze miti, dolenti e senza pace. Subito dopo la catastrofe ci fu silenzio. Quello che regna dove la vita svanisce. Questo silenzio per i sopravvissuti dura tutt’ora. Condividere questo silenzio è stato il mio modo di pregare per loro.

Per i sociologi le catastrofi sono occasioni di studio molto ghiotte. Già Durkheim analizzò come un evento inaspettato può determinare stati di anomia acuta, potenzialmente letali per la coesione sociale. Una catastrofe sociale deve trovare rapidamente una giustificazione e dei colpevoli. I primi a occuparsi del processo di “blaming” sono stati i sociologi americani che fondarono proprio nel 1963 il Disaster Research Center (DRC), che intendeva preparare le comunità a fronteggiare le situazioni di emergenza di massa. Da allora è cresciuta una sociologia del rischio e dei disastri con l’obiettivo di capire quali siano le conseguenze di una calamità devastante che infrange l’equilibrio della “normalità”. Ha almeno due oggetti di studio: il significato culturale e simbolico che le comunità attribuiscono alle catastrofi e le conseguenze che determinano per l’identità sociale delle comunità colpite. Oggetti di studio che ho molto frequentato. Però credo di aver capito a nove anni, senza studiare nulla, qual è la conseguenza di una catastrofe: un dolore irrimediabile e inestinguibile per i sopravvissuti. Specialmente nel caso di terremoti, alluvioni violente, esplosioni nucleari, nelle quali scompaiono anche i luoghi, oltre alle persone. Chi rimane si ritrova senza storia. Invidia gli scomparsi, ai quali non è stato inflitto il tormento di perdere in una sola notte tutto ciò che dà senso e scopo alla vita umana. Allo stesso tempo si sente in colpa per essere ancora vivo. Cosa aggiungere a questa essenziale consapevolezza? Per questo non ho mai scritto nulla sul Vajont.

Fu quel dolore insopportabile, insieme all’ignavia di molti, a produrre l’oblio pubblico sul Vajont, durato fino al 1993, quando Marco Paolini presentò il suo monologo teatrale che costrinse l’opinione pubblica a guardare e vedere le conseguenze alle quali conduce la superbia e l’avidità umana. Un oblio che è stato contrastato, con ostinazione inestinguibile come il loro dolore, dai sopravvissuti, da Tina Merlin, dagli storici e dai magistrati che hanno svolto le indagini.

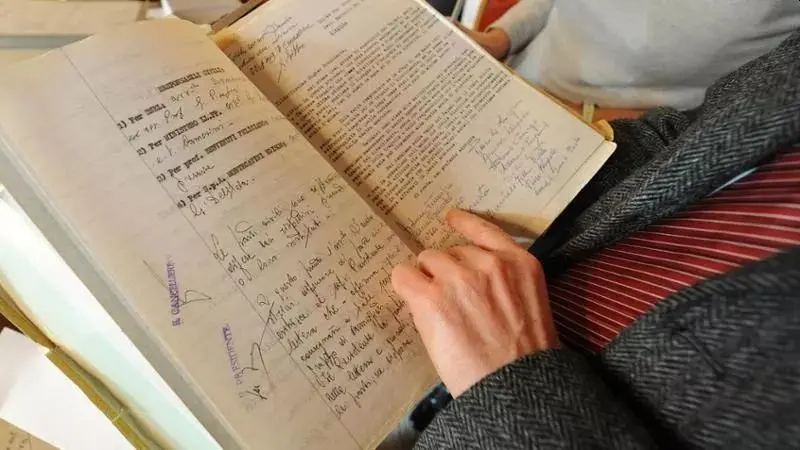

Ora due eventi riportano l’attenzione collettiva sul Vajont. La prima è la querelle su chi debba conservare i documenti relativi all’istruttoria e alla sentenza poi emessa dal tribunale dell’Aquila. La seconda è la prossima presentazione di un libro che pubblica il testo integrale dell’istruttoria, curato dallo storico Maurizio Reberschak, che ha dedicato parte della sua vita a ricostruire nel dettaglio le vicende sulle quali si preferiva tacere, da Silvia Miscellaneo e da Enrico Bacchetti.

Il trauma (che deriva da una parola greca che significa ferita) oltre a essere una conseguenza diretta della catastrofe è anche prodotto della sua rappresentazione. A essere traumatizzante per le collettività, è la narrazione e la rappresentazione degli eventi. Se un fatto non viene raccontato non è percepito, oppure gli si attribuisce una natura e delle caratteristiche che non ha. Questo è subito accaduto dopo il Vajont, poiché era nell’interesse degli autori di questo crimine far credere che questo fosse un evento naturale, una sciagura imprevedibile e inevitabile. Lo comprese immediatamente il magistrato Mario Fabbri che in un’intervista nel 2013 disse: «Fin dall’inizio l’intento fu quello di seppellire il Vajont dalla coscienza collettiva». Comprese subito anche l’ostilità del mondo accademico, il quale otteneva dalla Sade vantaggiosi incarichi: «Il solo eroe della seconda perizia fu Floriano Calvino, fratello di Italo, al quale chiusero la carriera universitaria». Del resto, lo stesso Fabbri, come premio per il lavoro svolto, ricevette dal Consiglio superiore della Magistratura una lettera con 120 addebiti a suo carico, dai quali fu assolto con formula piena.

A quale scopo allora pubblicare oggi l’istruttoria e la sentenza del processo nel quale furono condannati i responsabili di frana, inondazione e omicidio colposo? In questo specifico caso pubblicare l’istruttoria permette al lettore di comprendere quale mole di lavoro, quanta scrupolosa raccolta di prove e quanta incondizionata dedizione alla giustizia sta alle spalle di una sentenza penale. Consapevolezza utile in tempi nei quali molti si ritengono abilitati a giudicare e condannare senza appello qualsiasi comportamento che li infastidisca.

La prima domanda ne sottende però un’altra, alla quale è urgente rispondere: a cosa serve lo studio della storia? Diversamente da quello che normalmente si ritiene, la storia si occupa del divenire e non di ciò che è già stato. Non è la conservazione dei mummificati cadaveri degli accadimenti passati. Il suo oggetto di studio è la nostra umanità, le sue contraddizioni, i suoi vizi e le sue virtù. La storia, con altre discipline (come la filosofia e la matematica), conduce all’acquisizione di un metodo critico idoneo a valutare il passato, ma ancora più necessario per valutare, con consapevolezza, il presente. Aiuta ad imparare a stare al mondo, ad uscire dal misero recinto dell’individualismo autoreferenziale. Studiando la storia ogni persona può comprendere ciò che accade intorno a sé dal punto di vista economico, politico e sociale. In questo modo costruisce e dà senso alla propria esistenza all’interno di una piccola o vasta comunità. La storia aiuta a capire chi siamo. Ognuno si forma dentro a un contesto di eventi che ne condizionano profondamente l’esistenza. Ignorarli significa esserne le inconsapevoli vittime e non avere gli strumenti per proteggere sé stessi e gli altri dalla menzogna, dal pregiudizio e dalla presunzione, diventando spesso strumenti al servizio dell’interesse altrui a danno del proprio. La storia è solo parzialmente una maestra di vita in tempi di rapidissimi mutamenti, ma ci aiuta a riflettere per trovare soluzioni a nuovi problemi emergenti. In questo modo ci aiuta a immaginare il futuro e a comprendere il valore dell’utopia e a non adagiarci in un accidioso e fugace presente. Questione che il giudice Fabbri comprese poiché ebbe a dire che: «… i giovani devono difendere il patrimonio dei loro diritti, che sono l’aria, l’ambiente e il lavoro. Diritti individuali e diffusi, il cui valore può essere noto attraverso la conoscenza storica».

Per questo motivo lo studio della storia non riguarda i vecchi che curano la (loro) memoria, ma serve molto di più ai giovani che vogliono immaginare il loro futuro.

Riproduzione riservata © Corriere delle Alpi