Un archeologo da Lamon agli Stati Uniti. «Mi sono formato scavando a San Donato»

Paolo Forlin riceverà proprio nel suo paese di origine il premio come bellunese che si è distinto nel mondo

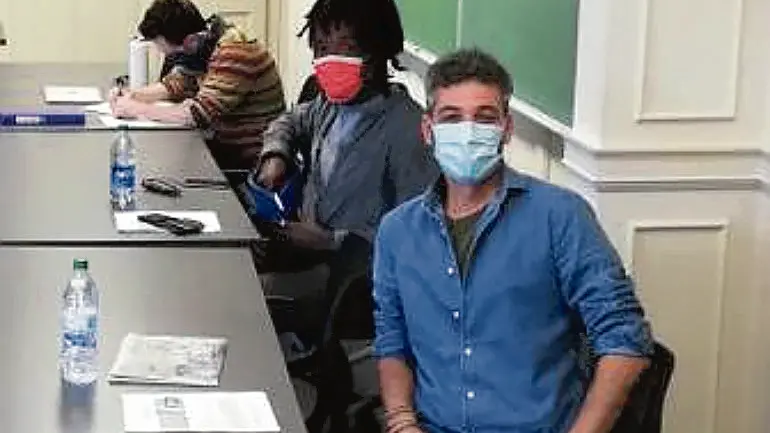

Paolo Forlin alla Northwestern University

LAMON. Archeologo appassionato di storia medievale e di terremoti, Paolo Forlin, classe 1978, è uno di protagonisti della cerimonia di sabato mattina

Articolo Premium

Questo articolo è riservato agli abbonati.

Accedi con username e password se hai già un abbonamento.

Scopri tutte le offerte di abbonamento sul nostro shop.Shop

Non hai un account? Registrati ora.

Riproduzione riservata © Corriere delle Alpi

Leggi anche

Video