L’eterno Grillo: «Tanti tifosi e pochi soldi»

SAN PIETRO. La vita di Maurilio De Zolt oggi si muove su ritmi meno intensi e veloci, scandita dal tempo che a San Pietro di Cadore trascorre lento, a stretto contatto con la natura. Un fienile, qualche animale, la passione per la caccia e la raccolta dei funghi. E lo sci di fondo? Roba d’altri tempi, profondamente mutato al punto da far scemare una passione che l’ha portato sul tetto del mondo. La vita sportiva di Maurilio De Zolt è iniziata prestissimo: a quattro anni inforcò i primi sci, a sei riuscì a rompersi anche una gamba.

Precoce e fortemente competitivo, peculiarità tipiche di un predestinato. Partenza con la domanda forse più banale: da dove nasce il soprannome “Grillo”? «Avevo sei o sette anni e me lo appiopparono i miei compagni di scuola delle elementari. Ero molto agile, mi piaceva saltare, correre ed ero rapidissimo. Caratteristiche che poi ritrovai utilissime per la mia carriera da sportivo».

La passione per lo sci di fondo di De Zolt dove inizia?

«Già a otto anni disputai la prima gara. Ricordo che ero troppo piccolo per gareggiare perché l’età minima era dieci anni però, dopo una serie di insistenze, mi fecero partecipare e, nonostante gli avversari fossero più grandi di me, vinsi. Fin da piccolo ero animato da un forte sentimento di competizione, forse è stato questo il segreto. Mi piaceva lo sport in generale, la corsa, anche se la mia grande passione è sempre stata lo sci di fondo nella quale però mancava la possibilità di confrontarmi con altri. Ecco perché le prime soddisfazioni me le diede lo sci alpino».

La carriera che tutti conoscono molto bene, invece, dove e quando prende vita?

«Vengo dal Comelico, terra a cui sono molto legato, ma un’alluvione nel 1966 costrinse la mia famiglia a trasferirsi a Cima Gogna. Lì trovai il primo gruppo sportivo che mi permise di gareggiare nel fondo, a livello giovanile. Fu un episodio non facile, ma soprattutto casuale ad avvicinarmi al mondo delle gare. Altro elemento fondamentale fu l’aiuto che ricevetti dal corpo dei Vigili del fuoco, visto che non avevo alcuna possibilità di entrare negli altri corpi militari. Nel 1977 vinsi il campionato italiano della 50 chilometri e arrivai in nazionale, ma avevo 27 anni e molti mi consideravano già finito, visto che la carriera di un fondista non va oltre i trent’anni. I Vigili del fuoco invece mi diedero una possibilità che fui bravo a sfruttare al meglio».

Da lì inizia una carriera che l’ha portato sul tetto del mondo: quali sono i ricordi principali?

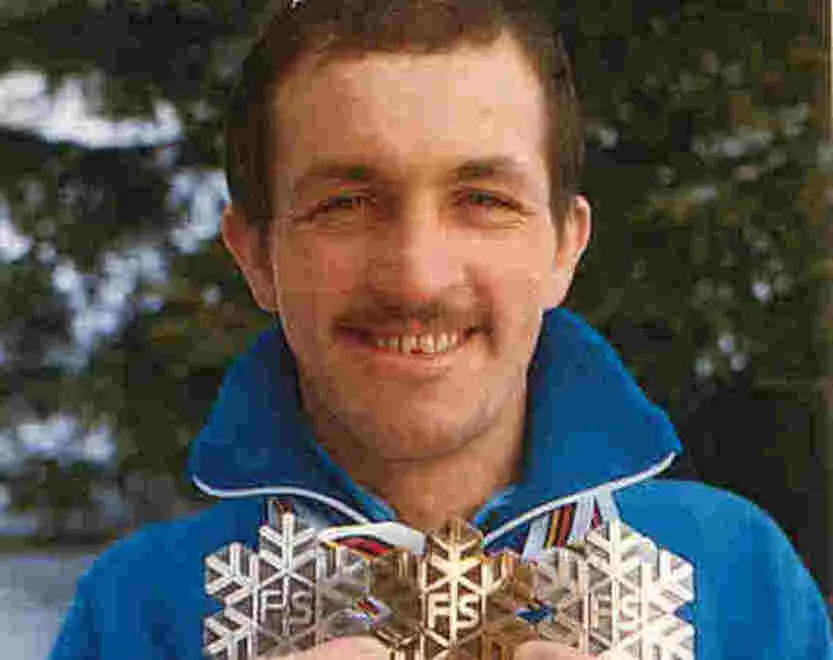

«Le prime medaglie le vinsi a Seefeld nel 1985: due argenti. Due anni dopo, ad Oberstdorf, arrivò il primo oro. Mi piace sottolineare un particolare di quegli anni straordinari: lo sci di fondo non mi fece diventare ricco, ma in compenso mi regalò un affetto smisurato da parte della gente. Avevo sicuramente più tifosi che soldi».

Le Olimpiadi meritano una pagina a parte della sua carriera sportiva...

«Già a Calgary nel 1988 rischiai di vincere l’oro. Commettemmo un errore nel finale legato alla scelta della sciolina e questo mi precluse la vittoria. Fu argento, ma quando arrivi alle Olimpiadi qualsiasi piazzamento sul podio, primo, secondo o terzo, hanno lo stesso sapore della vittoria. Anche ad Albertville nel 1992 fu argento mentre a Lillehammer nel 1994 (nel frattempo l’arco di tempo tra una olimpiade e l’altra passò da quattro a due anni), facemmo un autentico miracolo sportivo».

Lillehammer 1994 appunto, il punto più alto della carriera di Maurilio De Zolt?

«Decidemmo di dare il tutto per tutto nella staffetta ma la scelta di far correre al più anziano la prima frazione non mi convinse per niente. Pensavo che a farla sarebbe stato Silvio Fauner che allora era un giovane e già fortissimo atleta. La scelta alla fine si rivelò azzeccata e riuscimmo nell’impresa di battere i norvegesi, da sempre i super favoriti quando si parla di sci di fondo».

Proprio lei, insieme a Silvio Fauner e Pietro Piller Cottrer, è stato l’anima dello sci di fondo bellunese che oggi vive un periodo difficile...

«Diciamo che ho avuto per primo l’onore di portare la bandiera della nostra provincia in giro per il mondo, seguito da Silvio e Pietro che conosco e con i quali ho un ottimo rapporto anche se apparteniamo a generazioni diverse. Nessuno è riuscito a ripercorrere almeno in parte il nostro cammino, ma va anche detto che lo sci di fondo nel frattempo è profondamente mutato prediligendo principalmente la tenuta fisica più che la tecnica. Scelta discutibile a mio avviso che penalizza i fondisti classici. Avevo visto bene l’agordino Fulvio Scola, ma dopo un inizio promettente si è un po’ perso. Manca di continuità come la maggior parte degli atleti italiani di questo sport».

Approfondiamo il tema dei cambiamenti che ha subito lo sci di fondo negli ultimi anni?

«Lo sport che ho praticato io era sicuramente più difficile e tecnico, ma allo stesso tempo anche più divertente. Non solo per gli atleti ma anche per chi lo guardava, dal vivo o in televisione. Oggi si sviluppa su tracciati lineari, quasi tutti uguali e la gente al massimo segue gli ultimi dieci minuti, giusto per vedere chi vincerà. Lo sci di fondo che conosco io invece è fatto di tracciati durissimi e molto diversi nei particolari che lasciavano tutti col fiato sospeso dalla partenza all’arrivo. E poi c’erano varie specialità dal pattinato classico alla sciata libera o alternata. Oggi è più un discorso legato allo spettacolo, terreno fertile per atleti bravi nello sprint che hanno sviluppato una grande forza fisica, ma lo sci di fondo, e lo dice la parola stessa, punta sulle lunghe distanze e sulla resistenza. In quest’ottica si giustificano gli ottimi risultati del giovane italiano Pellegrino, bravissimo nello sprint finale al punto da permettergli di essere meritatamente il fondista del momento. Lo vedo però come una specie di mosca bianca all’interno dell’intero movimento nazionale».

L’uscita di scena di De Zolt e successivamente di Fauner e Cottrer ha portato ad un ridimensionamento delle attività di fondo sul territorio bellunese culminato con la cancellazione della tappa di Cortina del tour de ski: come mai?

«Non credo sia solo un discorso legato alla mancanza di atleti locali di prima fascia come lo siamo stati noi in passato. Credo invece si tratti di un fatto fisiologico, al passo con i tempi difficili che attraversiamo. Le difficoltà del momento stanno nel fatto che per molti potenziali atleti si sono chiuse le porte dei corpi militari che hanno ridimensionato i propri gruppi sportivi e senza il loro sostegno, soprattutto economico, è difficilissimo emergere o comunque ci riescono solo in pochi. Sulla cancellazione della tappa di Cortina dal tour de ski non credo si tratti di una scelta definitiva anzi, sono convinto che già dal prossimo anno tornerà perché è una delle tappe più belle ed entusiasmanti, sempre condizionate anche dalla presenza di tanta gente, molta di più per fare un esempio di quella che si trova lungo le piste di Dobbiaco. La capitale del fondo nella provincia di Belluno è sempre stata Sappada dove grazie agli albergatori resiste ancora oggi la storica pista».

Chi erano gli amici ed i nemici di De Zolt in pista?

«Storicamente i più forti sono sempre stati i norvegesi insieme a svedesi e finlandesi ma ho un ottimo ricordo anche dei russi prima che la loro nazione si sfaldasse così come dei tedeschi dell’Est. Ricordo con piacere il rapporto con il finlandese Juha Mieto col quale scambiai la tuta da corsa».

Riproduzione riservata © Corriere delle Alpi